Le normal et le pathologique (p1 et 2)

Cours sur "Le normal et le pathologique" (p1 et 2). vérification en atelier du jeudi 30 janvier 2025

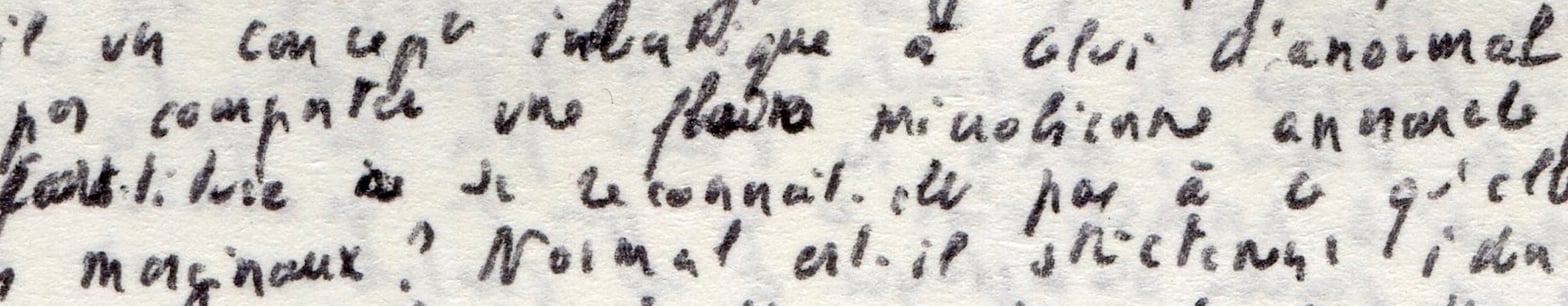

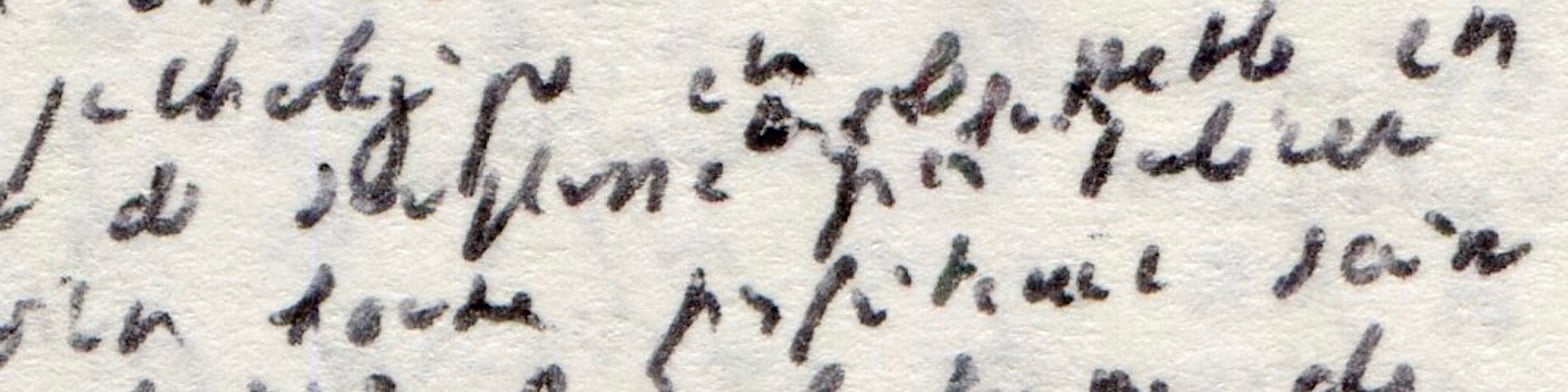

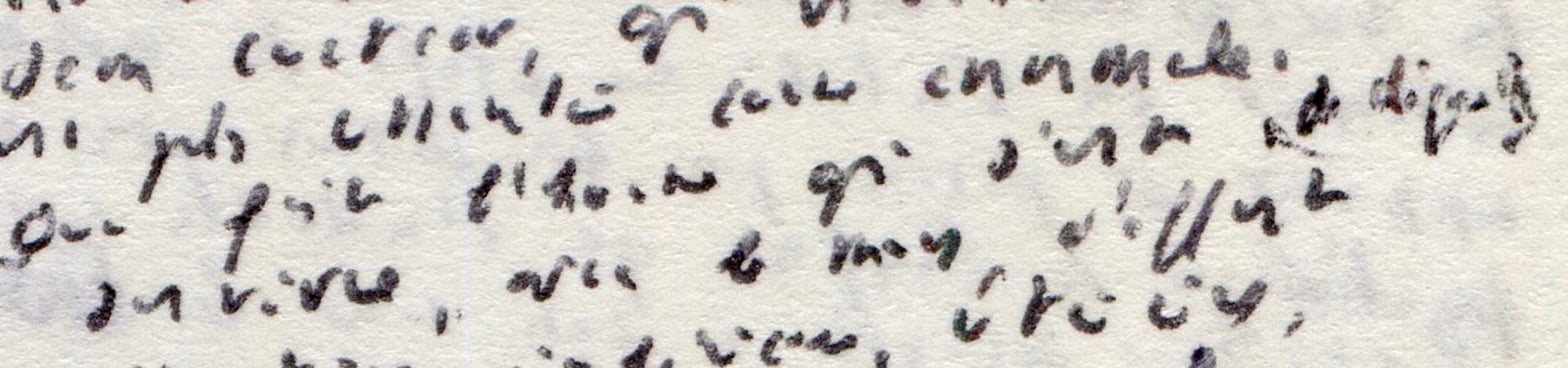

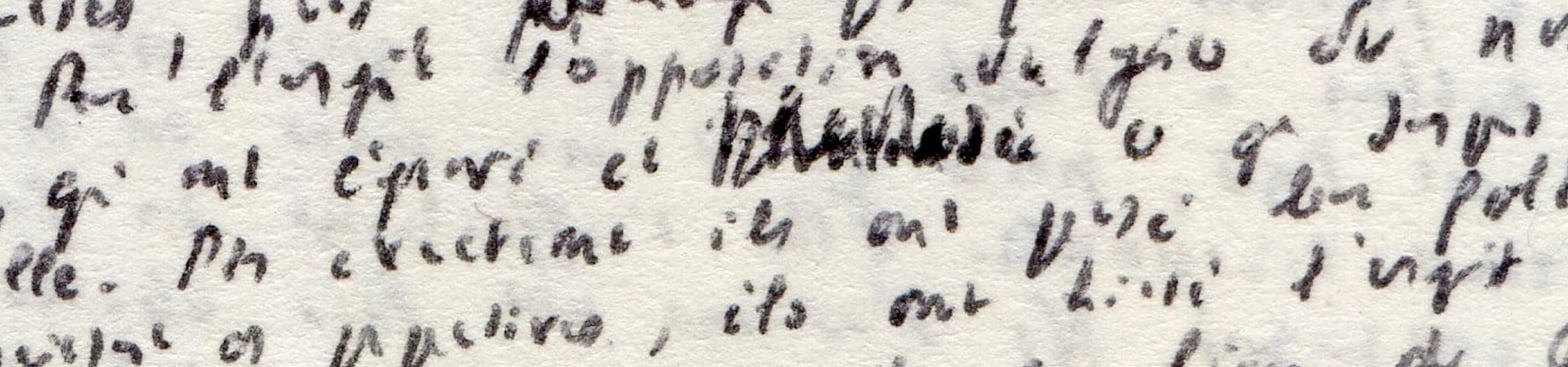

Voici un cours inédit de Hubert Grenier dont nous avons commencé à vérifier la transcription jeudi. J’ai photographié et agrandi les passages que nous avons jugés illisibles ou difficiles, et qui sont signalés en gras. Si vos yeux percent les mystères signalés, merci de me répondre, j’intégrerai vos remarques. Bonne lecture !

LE NORMAL ET LE PATHOLOGIQUE

Si un sujet comme celui dont nous allons nous occuper, le normal et le pathologique, doit retenir l’attention de la philosophie, c’est d’abord en raison de la grandeur de son extension, ne recouvre-t-il pas de multiples domaines, biologiques, psychologiques, sociologiques ? C’est aussi et surtout parce que son traitement, les conclusions qu’il adoptera, engagent toute une conception de l’humain. Michel Foucault, quand il était au jury du concours de l’Ecole, avait donné ce beau sujet à l’écrit : « Qu’est-ce qu’un homme normal ? » En effet, alors qu’une individualité vivante cadre toujours avec le genre dont elle fait partie, c’est en chien que se comporte tout chien, l’homme n’est-il pas cet animal qui peut ne pas être normal et Platon nous dirait même que lorsqu’on a tout pour être une âme, il n’est pas normal de ne vivre que d’une vie humaine. Enfin ce sujet en appelle à une réflexion philosophique parce que, comme on a pu le remarquer, il s’en faut de beaucoup que ces concepts soient aussi clairs qu’ils sont par ailleurs indispensables. Comme le dit Georges Canguilhem, qui fut longtemps professeur de philosophie des sciences à la Sorbonne, pathologique est-il un concept identique à celui d’anormal ? Est-il le contraire ou le contradictoire du normal?

Un organisme ne peut-il pas comporter une flore microbienne anormale, sans pour autant qu’elle soit pathologique et le mette en péril ?

Une société bien constituée ne se reconnaît-elle pas à ce qu’elle a suffisamment de robustesse et de souplesse XXX pour tolérer en elle des déviants et des marginaux? Normal est-il strictement identique à sain? Dans l’idéal d’un homme parfaitement sain Merleau-Ponty voyait un mythe nazi. Quant à l’anomalie, est-elle elle-même la même chose que l’anormalité? Déjà le terme de normal est équivoque puisqu’il paraît désigner à la fois un état statistiquement moyen et un idéal, un principe d’appréciation. Dans un cas on est renvoyé à du quantitatif, normal ce qui est le plus courant, le plus fréquent, dans l’autre on a du qualitatif, normal ce qui va dans le sens d’une norme et en tire sa valeur, et il est manifeste que les deux acceptions du terme sont loin de se recouper. Ainsi les stoïciens considéraient le monde humain, en proie à l’emprise des passions, comme un immense asile d’aliénés, dans lequel le sage faisait figure d’exception. Cet homme, le seul à suivre la nature, ne leur semblait pas pour autant un cas pathologique, un monstre, pas plus que d’être rare n’assimile pas le génie à un fou. Qui limiterait son ambition à être comme tout le monde? Au demeurant, un être sans singularité aucune serait le plus singulier des êtres et d’être ainsi normal serait tout à fait anormal.

Normal vient du latin norma qui veut dire équerre. Normal sera donc au sens propre ce qui ne penche ni à droite ni à gauche, d’où l’idée qu’on est normal quand on se tient dans un juste milieu, quand on est équilibré. Mais cet équilibre peut être extrêmement factice. Il n’est pas forcément bon signe pas plus qu’un état apparent de santé. Goldstein, anthropologue allemand de formation médicale et qui eut entre les deux guerres un rôle très important dans le développement des sciences de l’homme, il faut lire son ouvrage La structure de l’organisme, Goldstein prenait l’exemple de certaines vieilles personnes paraissant avoir une santé de fer. Pourquoi paraissent-elles à l’abri des maladies ? Tout simplement parce qu’elles s’évertuent de par leur existence douillette, inactive, au coin du feu, à ne jamais s’y exposer. Ainsi elles se gardent d’affronter la moindre intempérie. Mais, qu’en dépit de toutes les précautions, un mal vienne à les frapper, elles n’y résisteront pas, elles y succomberont. Leur santé n’était donc qu’artificielle, et malsaine. Vivre normalement, au sens positif du mot, c’est prendre des risques. C’est pourquoi Goldstein, qui n’était pas un émule du célèbre docteur Knock de Jules Romain pouvait dire sans plaisanterie : être en bonne santé, c’est pouvoir tomber malade. La maladie est un luxe que l’homme en mauvaise santé ne peut pas s’offrir. D’être malade n’est ainsi nullement pathologique, pourrait l’être bien plutôt le contraire. Les maladies, observait Hume, sont aussi naturelles que la santé. La maladie est un combat, l’organisme y réagit, s’y défend contre des attaques qu’il subit. Il n’y entre que pour en sortir. Elle ne deviendra réellement anormale que lorsqu’elle est acceptée ; le patient alors s’est fait à elle, il s’y est habitué, il en vient à entretenir avec elle des relations de complicité. Il est des hommes, note Jean Cocteau, qui vivent avec leur maladie comme d’autres avec leur chien. Une maladie n’est donc pathologique que lorsqu’elle n’est plus ressentie comme anormale. Il n’est de maladie mortelle, selon un mot de Kierkegaard, que celle dont on ignore qu’elle l’est.

Que fait l’homme qui s’est XXX (de dégoût?) accoutumé à sa maladie, vit en elle, vit d’elle, que fait cet homme pour qui vivre signifie uniquement survivre, avec le moins d’effort, de dépense? possible, il n’a pas soustrait son existence biologique à toute norme, car l’anormal détient encore ses normes, il l’a confiée à des normes rudimentaires, inférieures, rétrécies, à des normes au rabais, à des normes de repli. Ce repli caractérise toujours le pathologique, il le définit tout entier. Ainsi sur le plan proprement psychologique. Comme l’expliquait Michel Foucault, dans son premier livre Maladie mentale et psychologie, et je crois que nous avons déjà eu l’occasion de faire état de cette analyse au cours de l’année : il n’y a rien d’anormal à vivre une situation contradictoire, comme par exemple d’éprouver à l’égard de quelqu’un des sentiments ambivalents, voire des sentiments contraires, de haine et d’amour. De tels conflits sont la loi du psychisme humain, c’est par eux qu’il se trouve dynamisé. Ce qui est pathologique, indique Foucault, ce n’est donc pas de vivre une situation contradictoire, c’est de vivre contradictoirement une situation, jusqu’au point où cet insupportable devient tel qu’il doit être purement et simplement nié, c’est alors la psychose, où se produit une rupture totale entre un moi et la réalité. Ce moi se recroqueville dans un univers mental totalement subjectif et y opère une reconstruction délirante de la réalité à base de données qui ne sont plus qu’internes, psycho-somatiques. Il refuse le monde réel qu’il ne veut plus affronter pour lui substituer un monde entièrement imaginaire, où il est à l’aise. Il peut en aller sur ce point des peuples comme des individus. Comme l’a montré l’historien anglais Toynbee, le peuple ou la civilisation condamnés sont ceux qui ne peuvent pas répondre aux situations nouvelles que leur inflige l’histoire, aux défis qu’elle leur lance, ils ne savent, les niant, tournant le dos au présent, que se réfugier oniriquement dans le culte de plus en plus exaspéré de leurs valeurs anciennes, alors qu’il leur aurait fallu transformer leurs normes, ne pas s’accrocher désespérément à celles qu’ils cultivaient et qui ne conviennent plus. Telle est la véritable normalité, elle n’est assujettie à aucune norme donnée une fois pour toutes, elle consiste dans la capacité de renouveler des normes, elle est inventivité, activité continue. Comme le dit Canguilhem, la normalité est normativité.

Sur tous les plans, on craint le pathologique à cause des troubles, des perturbations, des désordres par lesquels il se signale. Ce serait un état critique. On oublie qu’un désordre peut être un ordre qui se cherche, le moment nécessaire assurant le passage entre un ordre et un autre. On néglige que déjà médicalement le terme de crise est à double sens. Une maladie atteint son point critique lorsque son évolution s’étant soudain précipitée, elle se trouve proche de son issue, que celle-ci soit défavorable ou favorable. On peut survivre à une crise, s’y fortifier. Sociologiquement, économiquement une crise sera le cas échéant bénéfique. Marx voyait dans la crise du capitalisme la condition nécessaire de l’avénement d’une société véritablement humaine, mais il s’est trouvé que les crises du système capitaliste que Marx avait prévues - cf les désastres de 1929 - ne l’ont pas fait éclater comme Marx l’augurait, elles lui ont permis de s’assouplir. Ce qui est vrai dans le domaine biologique, sociologique ne peut l’être qu’encore davantage dans le domaine proprement intellectuel. Il en va ainsi des crises que connaît au cours de son histoire la science et qui font crier trop vite certains à la faillite, faillite de la raison, faillite du déterminisme sur lequel elle s’appuyait avec la constitution en physique de la théorie des quanta, etc. Ces anti-rationalistes feignent d’ignorer qu’une crise de la pensée est toujours crise par la pensée, qu’elle ne les subit que parce qu’elle les a provoquées elle-même, et qu’elles sont par conséquent tout, ces crises, sauf critiques. À quoi donnent-elles naissance, toujours à l’introduction de normes plus fines, plus complexes, plus exigeantes. Ainsi l’apparition des géométries non euclidiennes fit scandale, on s’alarma devant cette prolifération curieuse, un vent de folie semblait souffler sur les mathématiques. On conclut d’abord que si toutes ces géométries étaient vraies, et effectivement toutes étaient cohérentes, aucune ne recelait de contradictions, c’est qu’elles étaient toutes fausses, puis, beaucoup plus positivement, c’est la notion même de vérité en mathématique qui a dû être retravaillée, remodelée, épurée. Pour l’esprit l’opposition vulgaire du normal et du pathologique n’a pas cours. Il la surmonte.

Des auteurs comme Nietzsche ou Dostoïevsky, qui ont éprouvé et traversé ce que Jaspers appelle des situations-limites, n’ont pas pensé malgré leur folie entre guillemets, mais à cause d’elle. Plus exactement ils ont pensé leur folie. Ils ne pensaient pas comme nous, ils nous ont appris à penser comme eux; brisant des cadres, élargissant des perspectives, ils ont hissé l’esprit à des sommets ou à des abîmes qui furent désormais investissables. Penser vraiment, c’est toujours penser autrement. Canguilhem cite ces lignes de Thomas Mann, dans Le Docteur Faust, d’inspiration nietzschéenne : Thomas Mann y parle de la vie, mais c’est essentiellement l’esprit, la vie de l’esprit qui se moque des catégories toutes faites qu’elles concernent : « Il faut toujours qu’il y en ait un qui ait été malade et même fou pour que les autres n’aient pas besoin de l’être. Sans ce qui est maladif, la vie n’a jamais pu être complète. Seul le morbide peut sortir du morbide, quoi de plus sot ! La vie n’est pas si mesquine et n’a cure de morale. Elle s’empare de l’audacieux produit de la maladie, l’absorbe, le digère, et du fait qu’elle se l’incorpore, il devient sain. »

Une sagesse serait bien pauvre et maigre/pâle/plate si elle ne savait que se prémunir de la folie au lieu de se construire à son épreuve.

C’est parce qu’hier (alors) j’étais fou, disait Goethe, qu’aujourd’hui je suis sage. » Qu’on songe à Socrate. Beaucoup de ses concitoyens ne jugèrent-ils pas qu’il y avait de l’extravagance dans le rationalisme intransigeant dont il se faisait le champion, et l’enseignement de ce maître de sagesse, s’il en fut, a été accusé par une opinion acharnée d’altérer la belle santé civique athénienne. Il aurait corrompu la jeunesse. Si tout ce qui vient porter atteinte à des normes en vigueur, les contester, montrer leur étroitesse est pathologique pour le corps social, de croupir serait pour lui l’unique destination. De fait le cas de Socrate embarrasserait fort le sociologisme durkheimien, amalgamant pêle-mêle le normal, le social et le moral et affirmant, à la suite de Protagoras, que toute collectivité sécrète les normes qui la servent, lui sont utiles. Les Athéniens auraient-ils donc à bon droit condamné Socrate qui leur parlait au nom d’une autre idée de la cité, de la justice? Durkheim se tirait d’affaire en alléguant qu’en fait, à cette époque, les normes, les valeurs athéniennes, étaient en passe, de par l’évolution de la structure de cette cité, de se transformer. Socrate s’en serait avisé le premier tandis que ses compatriotes n’en prenaient pas encore conscience. D’où entre eux et lui ce tragique malentendu. En somme, le tort de Socrate aurait été d’avoir eu raison trop tôt. Si l’on vient d’évoquer les courtes vues du sociologisme durkheimein, c’est qu’il est de façon générale un positivisme se prétendant scientifique qui, parce qu’il n’entend connaître que des faits et se méfie de ces éléments perturbateurs que seraient les valeurs idéales, ne vaut pour lui que ce qui est le réel, a, ce positivisme, des conséquences pratiques rigoureusement conservatrices. Si le normal, c’est ce qui peut se prévaloir d’être commun au plus grand nombre, et de constituer de la sorte un facteur de cohésion, il faudra s’employer à le consolider et à cette fin notre société technocratique recourra volontiers au service des spécialistes des sciences de l’homme, et en particulier des psychologues dont les entreprises s’arrachent la collaboration. Ils se font par là les gardiens plus ou moins complices d’un certain ordre établi. En témoigne le succès extraordinaire et tout à fait inattendu de la psychanalyse, aux Etats Unis, alors qu’on sait que Freud, débarquant à New York et salué par une grosse foule murmura entre ses dents : s’ils se doutaient que je leur apporte la peste ! Pour de nombreux praticiens américains — cf les ouvrages de Karen Horney — la cure psychanalytique est utilisée à des fins sociales. Que tel individu souffre de troubles psychiques, on ne le mettra pas au compte d’un système socio-économique où il serait peut -être de plus en plus difficile de vivre et qu’il conviendrait de réformer, la cause de ses malaises sera présumée strictement interne, elle ne peut être due qu’à à des carences personnelles empêchant une bonne et loyale adaptation, le traitement, en liquidant ces résistances, mettra fin aux anxiétés du patient qui se traduisaient par des symptômes déplorablement anti-conformistes, on peut désormais lui redécerner le brevet de normalité grâce auquel il sera réintégrable dans le circuit.

Seulement, si c’est une certaine apologie de la normalité à tout prix qui doit susciter une réelle inquiétude, un éloge inconditionnel du pathologique en tant que tel serait tout autant discutable, c’est pourquoi l’on va, dans un deuxième moment de cette analyse, non pas abandonner les positions où l’on a cru pouvoir résider mais les préciser, afin d’éviter d’extraire de justes prémisses des conclusions, elles, aventurées. Rappelons donc que la compréhension des rapports du normal et du pathologique est passée par plusieurs phases. Longtemps le pathologique a été tenu pour de l’inintéressant, un phénomène de simple désorganisation, du négatif. À la limite, de l’inintelligible à laisser de côté. Tout n’est-il pas fou dans ces fous que les Dieux ont voulu perdre ? Il appartient à Auguste Comte et à Claude Bernard de montrer qu’il n’est point entre le normal et le pathologique de différence de nature, comme s’il s’agissait de deux mondes humains étrangers l’un à l’autre, ils obéissent tous deux aux mêmes lois, ils répondent aux mêmes normes mais qui peuvent être déjouées dans certaine conditions.

Qui plus est, l’étude du pathologique s’avère d’autant plus fructueuse que le plus souvent une fonction normale est tellement évidente qu’on ne la voit pas, c’est son absence ou les dégâts qu’elle peut subir qui la révèleront comme en creux. Ce fut un immense progrès dans tous les secteurs lorsqu’on s’aperçut que c’était le pathologique qui détenait en réalité les clefs du normal. Semblable orientation caractérise toutes les sciences de l’homme contemporaines. Ces sciences nous apprennent à passer par un détour pour nous rejoindre, à chercher dans ce qui est autre que nous le secret de nous-mêmes. Ainsi, c’est de la psychologie de l’enfant que l’adulte apprendra sa propre vérité, c’est à partir du primitif que le civilisé déchiffrera son histoire, aussi l’ethnologie est-elle à juste titre le secteur le plus florissant de la sociologie moderne, c’est l’examen du pathologique qui introduira à celui du normal, et la psychiatrie est bien plus qu’un appendice de la psychologie, c’est presque la psychologie tout entière. La psychiatrie reconnaîtra donc que dans la maladie mentale il est encore effort, combat, résistance, l’humanité n’est pas perdue. N’est-ce pas un des apports les plus précieux du freudisme ?

L’anormal n’est jamais l’absurde. Humainement, il n’est pas d’absurde à l’état pur, et le non-sens lui-même comporte du sens. L’illogisme apparent d’un rêve a sa signification, au même titre qu’un acte dit manqué ou qu’un lapsus. Mais plus le pathologique était comme réhabilité, plus le normal risquait de faire les frais de l’opération. Cf. les ouvrages de Michel Foucault. Il y est expressément marqué que la folie ne tire sa réalité que du diagnostic qui la prétend telle, diagnostic ne reposant que sur des préjugés entretenus dans la psychologie, variables d’ailleurs selon les époques et trouvant leur origine dans la découpure de l’espace social. Ce cri d’alarme de Michel Foucault a été une des origines de l’actuel mouvement dit anti-psychiatrique selon lequel le malade mental n’est qu’une victime d’une société oppressive, on l’interne, on l’incarcère parce qu’il dérange, parce que sa folie n’est qu’une protestation contre un univers humain devenu de plus en plus inhumain. Au fond, c’est le fou qui a raison, sa démence n’est qu’un réflexe de santé, c’est la normalité qui est le mal. Au terme de cette direction de pensée qui s’est creusée à travers l’anthropologie d’aujourd’hui, le rapprochement qu’on avait légitimement tenté entre le normal et le pathologique tourne à la confusion pure et simple. Le normal et le pathologique échangent leurs lieux, c’est d’être normal qui serait pathologique.

On ne niera certes pas qu’une maladie en général n’est pas une entité en soi, que son statut est inséparable d’une relation médecin-malade elle même indissociable d’un complexe social donné et qu’il ne sera que trop tentant pour un pouvoir, comme on l’a vu à l’Est, de se débarrasser de ses opposants en les faisant remplir ses asiles, mais l’anti- psychiatrie va beaucoup plus loin et trop loin lorsque c’est à tout système normatif qu’elle s’en prend par principe sur le prétexte qu’il uniformiserait ceux qu’il régit et sur l’indépendance d’esprit desquels il fait pression, lorsqu’en particulier elle dénonce tout appareil éducatif, coupable, assure-t-elle, de fabriquer ces êtres à demi-déments, c’est une formule d’un des maîtres de cette école, l’anglais Laing, ces êtres à demi-déments que seraient les adolescents normalisés par ce système répressif, banalisés et rendus interchangeables. Sévit à plein dans de telles critiques le rêve cher à une certaine tendance moderne — cf. Marcuse — d’un retour, par delà les contraintes estimées artificielles du social, à un état de nature bienheureux qui ne serait en fait qu’animalité, car, en attaquant la notion de norme en général, en la jugeant opprimante et pathologique, on ne voit pas que c’est de vivre selon des normes qui distingue l’humanité de l’homme. Une norme, c’est une règle qu’on respecte, on y adhère, on la fait sienne L’animal ignore de semblables règles, sa conduite n’est commandée que par des régulations, d’ordre biologique, opérant en lui instinctivement et inconsciemment. Il les suit automatiquement, il les observe sans même avoir besoin de leur obéir. Or c’est parce que l’homme ne dispose pas de tels instincts ou si peu qu’il lui faut des normes ayant valeur de modèles, normes que la nature lui refuse et qui ne pourront provenir que d’une production collective. Elles seront culturelles, civilisatrices. Elles président à des institutions. Durkheim définit la sociologie comme la science des institutions. L’institution a bien pour fin de satisfaire des instincts, des tendances mais par des moyens indirects et originaux qui ne procèdent pas de ces instincts. C’est pourquoi, comme on a pu le dire, jamais l’uniformité de l’instinct sexuel ne rendra raison des multiples formes humaines du mariage. Ces systèmes normatifs ont pour effet de débiologiser en l’homme les activités les plus naturelles. Ainsi un animal mange, il ne prend pas de repas. Un repas, qui est repas à plusieurs, en commun, est un rite social, une occasion d’être ensemble. Ce n’est pas parce que nous avons faim que nous nous mettons à table, c’est parce qu’il est Midi. De même nous n’allons pas nous coucher parce que nous avons sommeil, mais parce qu’il est tard, parce qu’il est comme on dit l’heure de dormir. De telles conduites ne sauraient être confondues avec de simples conditionnements. Elles s’effectuent sur fond d’adoption volontaire, de consensus, les régit un code de droits et de devoirs conjugués. Nous l’avions une fois observé avec Raymond Ruyer, le feu vert de la circulation automobiliste est un langage symbolique et pas seulement un signal mécanique. Il permet le passage, il y donne droit. Inversement le feu rouge est perçu comme un interdit qu’il serait coupable d’enfreindre, il ne le faut pas, et non pas comme un simple obstacle physique, un empêchement matériel. Et c’est précisément, comme nous l’avions encore noté à la suite de Ruyer, parce que l’existence de l’homme est réglée par des normes qui sont culturelles et non pas physiologiques uniquement que s’il perd le sens de ces normes, si leur raison d’être s’occulte dans son esprit, s’il ne les considère que comme des interdits arbitraires, des brimades meurtrissant son indépendance, alors un homme risque de devenir fou, à la différence de l’animal dont le comportement, en cas d’altération de ces régulations internes sous l’effet de lésions organiques, ne connaît pas la folie mais simplement un détraquement.