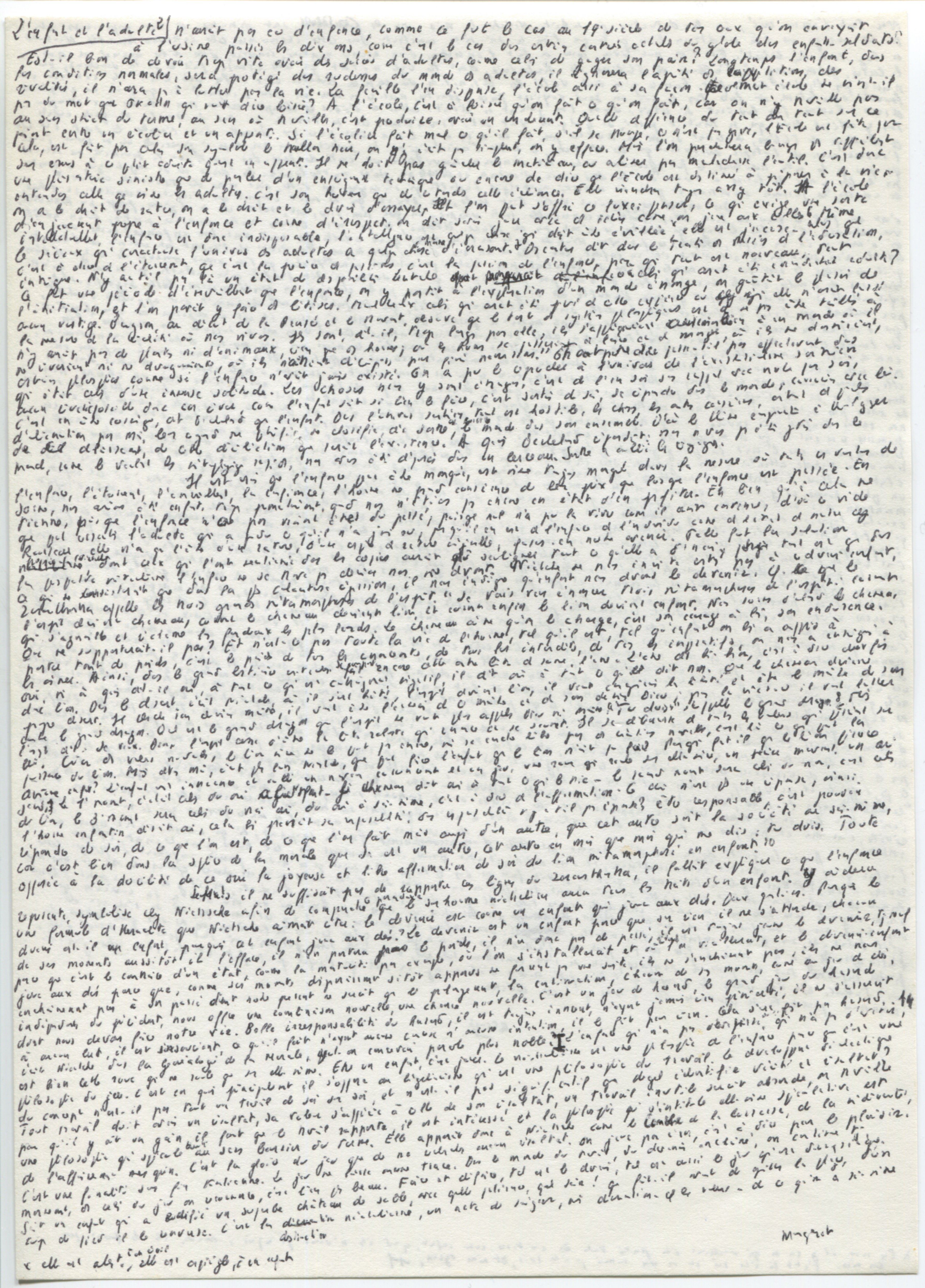

L'enfant et l'adulte (p3)

L'enfant et l'adulte (page 3)

n’aurait pas eu d’enfance, comme ce fut le cas au 19ème siècle de tous ceux qu’on envoyait à l’usine passés les dix ans, comme c’est le cas dans certaines contrées actuelles du globe des enfants-soldats ? Est-il bon de devoir trop vite avoir des soucis d’adultes, comme celui de gagner son pain ? Longtemps l’enfant, dans les conditions normales, sera protégé des rudesses du monde des adultes, il ignorera l’âpreté des compétitions, des rivalités, il n’aura pas à lutter pour la vie. La famille l’en dispense, l’école aussi à sa façon. Ce mot école ne vient-il pas du mot grec σκολη qui veut dire loisir ? A l’école, c’est à loisir qu’on fait ce qu’on fait, car on n’y travaille pas au sens strict du terme, au sens où travailler, c’est produire, avoir un rendement. Quelle différence du tout au tout sur ce point entre un écolier et un apprenti. Si l’écolier fait mal ce qu’il fait, s’il se trompe, ce n’est pas grave, l’école est faite pour cela, est fait pour cela son symbole le tableau noir, on n’y écrit pas simplement, on y efface. Mais on pardonnera beaucoup plus difficilement ses erreurs à ce petit adulte qu’est un apprenti. Il ne doit pas gâcher le matériau, ou abîmer par maladresse l’outil. C’est donc une plaisanterie sinistre que de parler d’un enseignement technique ou encore de dire que l’école est destinée à préparer à la vie, entendons celle que vivent les adultes. C’est son honneur que de retarder cette échéance. Elle viendra toujours assez tôt. A l’école on a le droit de rater, on a le droit et le devoir d’essayer, et l’on peut s’offrir ce luxe : penser, ce qui exige une sorte d’enjouement propre à l’enfance et comme d’irrespect. On doit savoir jouer avec des idées comme on joue aux billes. Et tant pis si à ce jeu elles se cassent. Ce sera un triomphe de la dialectique. Même intellectuellement, l’enfance est donc indispensable, l’intelligence est quelque chose qui doit être éveillée, elle est alerte, comme un chiot tout en bas de la page 3, à revoir, elle est espiègle, comme un enfant, elle est joueuse — alors que le sérieux qui caractérise l’univers des adultes a quelque chose de morne, d’écrasant. Les hommes même sérieux évitent de réfléchir à ce qu’ils font. Ils le font, un point c’est tout. Descartes dit, dans le Traité des passions, de l’admiration, c’est-à-dire de l’étonnement, que c’est la première des passions, c’est la passion de l’enfance, pour qui tout est nouveau, tout intrigue. N’y a-t-il pas là un état de disponibilité mentale qui manquerait à celui qui aurait été immédiatement adulte ? Ce fut une période d’émerveillement que l’enfance, on y partait à l’exploration d’un monde étrange, on goûtait le plaisir de l’initiation, et l’on pouvait y faire des bêtises. Malheureux celui qui aurait été privé de cette expérience ou en qui elle n’aurait laissé aucun vestige. Bergson, au début de La pensée et le mouvant, observe que le tort des systèmes philosophiques est de ne pas être taillés à la mesure de la réalité où nous vivons. « Ils sont, dit-il, trop larges pour elle, ils s’appliqueraient aussi bien à un monde où il n’y aurait pas de plantes ni d’animaux, rien que des hommes ; où les hommes se passeraient de boire et de manger, où ils ne dormiraient, ne rêveraient, ne divagueraient, où ils naîtraient décrépits pour finir nourrissons. » Tout ne se passe-t-il pas effectivement dans certaines philosophies comme si l’enfance n’avait jamais existé ? On a pu le reprocher à l’univers de l’existentialisme sartrien qui était celui d’une immense solitude. Les choses nous y sont étrangères, c’est de l’en-soi sans rapport avec notre pour-soi, aucune rêverie possible donc, car rêver, comme l’enfant sait si bien le faire, c’est sortir de soi, se répandre dans le monde, pour convenons-en/convenir/concourir avec lui. C’est un être cosmique, dit Bachelard, que l’enfant. Dans l’univers sartrien, tout est hostile, les choses, les autres consciences, autant/surtout/constituent des de poches d’aliénation pour moi, leur regard me pétrifie, me chosifie, dit Sartre, est hostile le monde dans son ensemble. D’où le thème emprunté à Heidegger de ce délaissement, de cette déréliction que serait l’existence. A quoi Bachelard répondait : nous n’avons pas été jetés dans le monde, comme le veulent les métaphysiques rapides, nous avons été déposés dans un berceau. Sartre a oublié les cigognes.

Il est vrai que l’enfance peut être manquée, est même toujours manquée dans la mesure où toutes ces vertus de l’enfance, l’étonnement, l’émerveillement, la confiance, l’homme ne prend conscience de leur prix que lorsque l’enfance est passée. En somme, nous aurions été enfants trop prématurément, quand nous n’étions pas encore en état d’en profiter. Eh bien qu’à cela ne tienne, puisque l’enfance n’a pas vraiment été du passé, puisque nul n’a pu la vivre comme il aurait convenu, d’où ce vide que peut ressentir l’adulte qui a perdu ce qu’il n’a jamais eu, puisqu’il en est de l’enfance de l’individu comme de l’état de nature chez Rousseau, elle n’a que l’être d’une rature, d’une espèce de rature originelle, faisons-en notre avenir. Telle fut la solution proposée par Nietzsche, dont ceux qui l’ont mentionnée dans leurs copies auraient dû souligner tout ce qu’elle a d’inouï, [si] tant est que dans la perspective nietzschéenne l’enfance ne se trouve pas derrière nous mais devant. Nietzsche ne nous invite certes pas à redevenir enfant, ce qui ne consisterait que dans la plus calamiteuse régression, il nous indique qu’enfant nous devons le devenir. Cf ce que le Zarathoustra appelle les trois grandes métamorphoses de l’esprit. « Je vais vous énoncer trois métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Nous sommes d’abord le chameau, qui s’agenouille et réclame les fardeaux les plus lourds. Le chameau aime qu’on le charge, c’est son courage à lui, son endurance. Que ne supporterait-il pas ? Et n’est-ce pas toute la vie de l’homme, tel qu’il est, tel qu’enfant on lui a appris à porter tant de poids, c’est le poids de tous les renoncements, de tous les interdits, de tous les impératifs, on nous a enseigné à les aimer. Ainsi, dans le grand bestiaire nietzschéen se [comporte] encore cette autre bête de somme, l’âne. L’âne dit hi-han, c’est-à-dire deux fois oui, mais à quoi dit-il oui, à tout ce qui est contraignant, négatif, il dit oui à tout ce qui dit non. Que le chameau devienne donc lion. Dans le désert, écrit Nietzsche, où il s’est hâté, l’esprit devient lion, il veut conquérir la liberté et être le maître de son propre désert. Il cherche son dernier maître, il veut être l’ennemi de ce maître et de son dernier Dieu ; pour la victoire il veut lutter contre le grand dragon. Quel est le grand dragon que l’esprit ne veut plus appeler Dieu ni maître ? « Tu dois » s’appelle le grand dragon. Qui dit « tu dois » ? C’est l’adulte, l’adulte qui en nous parle à l’enfant. Mais l’esprit [du lion] dit : « Je veux ». Donc l’esprit cesse d’être la bête robuste qui renonce et se soumet. Il se débarrasse de toutes les valeurs qui pesaient sur lui. Créer des valeurs nouvelles, le lion même ne le peut pas encore, mais se rendre libre pour des créations nouvelles, c’est là ce que peut la puissance du lion. « Mais dites-moi, écrit plus loin Nietzsche, que peut faire l’enfant que le lion n’ait pu faire ? Pourquoi faut-il que le lion féroce devienne enfant ? L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. » Le premier moment, c’était celui du oui aliénant — le chameau dit oui à tout ce qui le nie — le second moment sera celui du non, c’est celui du lion, le troisième moment sera celui du vrai oui, du oui à soi-même, c’est-à-dire de l’affirmation. Ce oui n’est plus une réponse, ainsi l’homme enfantin dirait oui, celui lui prendrait sa responsabilité : dans responsabilité, n’y a-t-il pas réponse ? Etre responsable, c’est pouvoir répondre de soi, de ce que l’on est, de ce que l’on fait mais auprès d’un autre, que cet autre soit la société ou soi-même, car c’est bien dans la sphère de la morale que Je est un autre, cet autre en moi que moi qui me dit : tu dois. Toute opposée à la docilité de ce oui la joyeuse et libre affirmation de soi du lion métamorphosé en enfant. Ce oui est second, on dit oui à quelque chose ; l’affirmation est première. Je dis oui à quelque chose, mais c’est moi que j’affirme.

Seulement, il ne suffisait pas de rapporter ces lignes du Zarathoustra, il fallait expliquer ce que l’enfance représente, symbolise chez Nietzsche afin de comprendre ce paradoxe que le surhomme nietzschéen aura tous les traits d’un enfant. Y aidera une formule d’Héraclite que Nietzsche aimait citer : « Le devenir est comme un enfant qui joue aux dés. » Deux questions. Pourquoi le devenir est-il un enfant, pourquoi cet enfant joue aux dés ? Le devenir est un enfant parce que sur rien il ne s’attarde, chacun de ses moments aussitôt il l’efface, il n’en portera pas le poids, il n’a donc pas de passé, il est toujours jeune le devenir, toujours neuf parce que c’est le contraire d’un état, comme la maturité par exemple, où l’on s’installerait et où [tranquille] l’on vieillirait, et le devenir-enfant joue aux dés parce que, comme ses moments disparaissant sitôt apparus ne forment pas une suite, ils ne s’enchaînent pas, ils ne nous enchaînent pas à un passé dont notre présent ne serait que le prolongement, la continuation, chacun de ses moments, comme au jeu de dés, indépendants du précédent, nous offre une combinaison nouvelle, une chance nouvelle. C’est un jeu de hasard, le grand jeu du hasard dont nous devons faire notre vie. Belle irresponsabilité du hasard, il est toujours innocent, n’ayant jamais rien prémédité, il ne s’asservit à aucun but, il est insouciant, ce qu’il fait n’ayant aucune cause ni aucune intention, il le fait pour rien. Cela s’est fait par hasard, écrit Nietzsche dans La Généalogie de la morale, peut-on concevoir parole plus noble ? Enfants, nous qui l’avons si mal été, on a fait aussitôt de nous des petits adultes, accablés de charges, d’impératifs, nous avons à le devenir. Nous avons à devenir cet être du devenir qu’est l’enfant. Le devenir est comme un enfant qui joue aux dés. Le vrai devenir est pour Nietzsche du hasard pur. Il n’est rien de plus noble. Rien de plus noble que le devenir et l’enfant. Le devenir que théorise Nietzsche ne va pas quelque part, il n’est pas rectiligne, il n’a pas un sens, il n’a même pas de sens, il pivote sur lui-même. Tel est l’enfant. L’enfant qui n’a pas de passé, [illisible] qui n’a pas d’avenir, puisqu’il n’aurait pour avenir que de cesser d’être un enfant, est bien cette roue qui ne roule que sur elle-même. Être un enfant, c’est jouer. Le nietzschéisme est une philosophie de l’enfance parce que c’est une philosophie du jeu. C’est en quoi principalement il s’oppose au hégélianisme qui est une philosophie du travail. Le développement dialectique du concept n’est-il pas tout un travail de soi sur soi, et n’est-il pas significatif que Hegel identifie vérité et résultat ? Tout travail doit avoir un résultat, sa valeur s’apprécie à celle de son résultat, un travail inutile serait absurde, on travaille pour qu’il y ait un gain, il faut que le travail rapporte, il est intéressé et la philosophie qui s’intitule elle-même spéculative est une philosophie qui spécule aussi au sens boursier du terme. Elle apparaît donc à Nietzsche comme le comble de la bassesse, de la médiocrité, de l’affairement mesquin. C’est la gloire du jeu que de ne rechercher aucun résultat. On joue pour rien, c’est-à-dire pour le plaisir. C’est une finalité sans fin kantienne. Le jeu ne laisse aucune trace. Dans le monde du travail, du devenir enchaîné, on continue toujours mornement, dans celui du jeu on recommence, c’est bien plus beau. Faire et défaire, tel est le devenir, tel est aussi le jeu qui est dionysiaque. Soit un enfant qui a édifié un superbe château de sable, avec quelle patience, quel soin ! Que fait-il avant de quitter la plage ? D’un coup de pied il le renverse. C’est la destruction nietzschéenne, un acte de seigneur, mais destruction – cf les valeurs – de ce qu’on a soi-même,

(fin de la page 3)