Matière et matérialisme (p1 à 3)

Vérification en atelier du cours "Matière et matérialisme" transcrit par Jean-Luc Demortier

Matière et matérialisme

Nous allons aujourd’hui continuer, sinon terminer, dans le prolongement de la dernière dissertation, l’analyse du problème : la matière ; le matérialisme. Et je rappelle tout d’abord quelles ont été nos premières démarches. Dans un premier moment, il nous a semblé que le matérialisme était l’objet de querelles souvent obscures, confuses, vaines, et peut-être tout encombrées de fétichisme. Autrement dit, c’est d’un mot, celui de matérialisme, d’un mot tout encombré de passions, que l’on ferait l’enjeu de cet incertain combat, et peut-être est-ce là le sort des mots, toute passion est parlée, tout mot est passionnant. Rousseau disait que si la vie humaine consistait en une simple réalisation de besoins, le langage ne lui aurait été aucunement nécessaire, car ce n’est pas par des mots que l’on agit directement sur la nature — si le langage a un sens, c’est, selon Rousseau, d’exprimer des passions. Or passion désigne l’attitude de l’homme face à l’homme, la présence fascinante à la fois et tumultueuse, de l’homme pour l’homme, de l’homme dans l’homme, cet inextricable mélange de chacun dans tous et de tous dans chacun, passion ce par quoi l’homme se débat avec l’homme. L’état pré-humain, l’état de nature où l’animal vit en équilibre avec une nature dont il ne s’est pas séparé, c’est un état muet. L’histoire commence avec la société dans quoi l’homme s’arrache à l’immédiateté, inscrit ses rapports aux choses dans la médiation de ses rapports avec les autres, c’est-à-dire parle et se parle. La passion est d’abord confuse, ambivalente, mouvement d’un contraire dans l’autre. Toute passion est hors de soi, et c’est aussi la marque des doctrines, quand elles se prennent de passion, que de n’avoir de vie que polémique, c’est-à-dire de n’exister que par et finalement dans l’adversaire qu’elles provoquent à tous les sens du terme. On ne s’étonnera donc pas de voir souvent l’idéalisme installé dans le matérialisme, et le matérialisme logé au cœur de l’idéalisme. Quel est, de ce point de vue, la signification de la critique kantienne de la psychologie rationnelle, sinon de dénoncer l’étrange collusion qui s’y exerce, du spiritualisme et du matérialisme ? Croyant pouvoir réaliser en un soi, en une substance objective, ce cogito qui n’est qu’activité pure, cette psychologie métaphysique retourne finalement sur la conscience, contre la conscience, l’opération par laquelle la conscience se constitue un univers d’objets. La matière, en effet, en tant qu’exigence de permanence, en tant que position d’un cela qui ne change pas par rapport à quoi pourra être saisi tout ce qui change, c’est sous forme de conservation nécessaire — rien ne se perd, rien ne se crée : base même de tout calcul chimique, car un monde livré aux apparitions, aux disparitions totales, un monde d’où quoi que ce soit pourrait entièrement s’évanouir, ne serait plus que fantasmagorie — la matière, c’est donc le principe même de tout savoir rationnel des choses. Ainsi ce qui est conjuré par l’analyse du morceau de cire, ce sont les sortilèges, les maléfices de l’alchimie. Cette cire aura beau prendre les formes les plus déconcertantes, je sais qu’elle pourra, tant qu’elle voudra, stupéfier mes yeux, elle n’échappera pas à mon entendement ; je sais que toujours elle sera quelque part. Et la psychologie métaphysique entend également fixer l’esprit, l’assujettir, l’installer dans une permanence, dans une immuabilité substantielle. Mais s’il est vrai que cette nature spirituelle, l’ontologie ne peut l’habiller, l’affubler de prédicats qu’en les empruntant à ceux de la matière, se contentant de leur appliquer le signe moins — ainsi l’âme sera inétendue, immatérielle, immortelle —, on aboutit à cette contradiction que le spiritualisme ne peut dématérialiser l’esprit qu’à la condition de l’avoir d’abord matérialisé, on s’enferme dans ce paradoxe que de la matière qui change, se transforme, meurt et de l’esprit doté d’une immortalité consistante, le moins matériel des deux n’est plus celui qu’on pense. Mais comme il y a un spiritualisme qui matérialise l’esprit — et c’est du spiritisme, « Esprit, es-tu là ? », n’est-ce pas d’un fantôme que l’on dit qu’il se matérialise ? — inversement, il y a un matérialisme qui ne réduit tout à la matière que parce qu’il lui a accordé tous les caractères à quoi elle s’oppose. Tel était, nous l’avons examiné, le fond des critiques que, dans son article Matérialisme et Révolution, Sartre adressait à ce matérialisme dialectique qui ne serait qu’une contradiction dans les termes. Il existe, en effet, une antinomie entre les strictes relations d’extériorité qui caractérisent la matière scientifique, et un mouvement dialectique qui implique synthèse et totalité, et requiert un dépassement qui surmonte et conserve à la fois l’état antérieur, c’est-à-dire qui pose tout à la fois une présence de l’avenir dans le présent, puisque c’est la totalité de ce qui sera qui commande les différents moments de ce qui est, et une présence du passé dans le présent, puisque dialectiquement les moments sont conservés à titre de moments, toutes présences qui n’ont de sens que pour une totalité spirituelle, c’est-à-dire une mémoire. Fallait-il, alors, comme Hume, renvoyer dos à dos les protagonistes, et ne trouver la solution qu’en supprimant le problème ?

Pour y voir plus clair, il fallait revenir du matérialisme à la matière et substituer — tout au moins au titre provisoire d’une méthodologie — à un débat polémique l’analyse d’une notion. Cette notion, nous avons donc cherché sa définition chez celui qui l’a introduite en philosophie, c’est-à-dire chez Aristote. La matière, pour Aristote, c’est ce de quoi une chose est faite. C’est dans la chose ce qui deviendra ceci ou cela. En ce sens, matière et forme sont des corrélatifs, et ne peuvent, comme dit Aristote, que se distinguer abstraitement. Jamais n’existe en effet de forme sans matière ni de matière sans forme, c’est-à-dire que pas plus que n’existe rien qui ne soit fait de rien, réciproquement rien n’existe qui ne soit fait en quelque chose, qui ne reçoive déjà quelque achèvement en une nature, rien n’existe donc qui n’ait déjà reçu quelque détermination. Cependant, si la relation (constante) de la matière et de la forme permet à Aristote de porter l’existence à l’intelligibilité, il est clair que la forme est le pôle positif d’une intelligibilité dont la matière n’est que le pôle négatif. Si dans un premier temps, en effet, Aristote semble doter la matière d’une antériorité logique, elle correspond à la nécessité qu’il y ait quelque chose à partir de quoi est fait ce qui est fait, dans un second temps, c’est la forme qui se voit gratifiée de la véritable priorité ontologique. Car l’indéterminé ne saurait par définition tirer de soi les déterminations qui le jucheront dans l’existence. Ce n’est tout de même pas, déclare Aristote, les pierres qui se sont édifiées spontanément pour se transformer en une maison, ce ne sont pas les lettres qui d’elles-mêmes se sont mises à composer l’Iliade. Et comme il faut que l’architecte ait formellement dans sa tête l’idée de la maison, car il n’y a pas de réalisation qui ne soit la réalisation d’une idée, de la même manière pour que soit engendré un homme, qui n’existe encore qu’en puissance dans le ventre de sa mère, il faut qu’il existe déjà un homme en acte, parfaitement réalisé, un adulte, pour produire ce qui est destiné à devenir un adulte. D’où le sens de la formule d’Aristote : « C’est l’homme qui engendre l’homme. » La matière est donc réduite par Aristote à l’état pré-ontologique de simple virtualité. « Toutes les choses qui viennent à l’existence, aussi bien par nature que par art, ont une matière ; il est possible, en effet, que chacune d’elle soit ou ne soit pas ; or, cette possibilité, c’est en chacune la matière. » Mais, dans ces conditions, non seulement la matière est une possibilité incapable à elle seule de faire un pas vers la réalité, puisque le possible peut indifféremment être ou ne pas être, mais encore cette possibilité ne peut à elle seule se poser à titre de possibilité, en sorte que chez Aristote le réel ne suit le possible que parce que de quelque manière il le précédait en fait. Donnons-en la démonstration : si la matière, c’est ce dont une chose est faite et ce dans quoi elle se défera, le cas échéant — ainsi la statue brisée n’est plus que pierraille —, si la matière constitue donc le support, l’affect de toute génération et de toute corruption, c’est que seules les choses sensibles, sujettes à naître ou à périr, ont une matière. Or c’est là une évidence pour Aristote que tout mouvement est éternel, c’est-à-dire qu’il n’a pu recevoir de commencement. Si le mouvement est défini comme le passage de la puissance à l’acte, cette puissance est sans puissance au sens second du terme. C’est toujours quelque chose d’actuel qui la réalise. Mais cette forme actuelle — ainsi l’homme qui engendre l’enfant — a elle-même aussi existé d’abord en puissance. Ainsi dans le mouvement, matière et forme, puissance et acte, se renvoient l’un à l’autre dans une régression à l’infini. Telle est l’énigme qu’Aristote doit résoudre. 1) le mouvement est infini, éternel ; 2) il ne saurait pourtant être à lui-même sa propre cause. Le mouvement ne peut de lui-même se mettre en mouvement. Il faudra par conséquent que la cause du mouvement soit elle-même et sans mouvement et éternelle. Ce premier moteur, pour Aristote, immobile lui-même, c’est Dieu, c’est-à-dire l’Esprit pur, une forme éternellement en acte. Cette pensée, en effet, est exempte de toute discursion, de toute temporalité, puisqu’elle est à elle-même son propre objet, puisqu’elle se contemple elle-même, inaltérablement. Et c’est donc chez Aristote cet esprit qui va mouvoir le monde. Il est, dans sa perfection, la fin à quoi toutes choses aspirent. Quel est en effet le but de tout mouvement naturel ? C’est de gagner le lieu qui lui est propre et dont il était exclu — ainsi la pierre tombe pour regagner son lieu qui est le bas, le feu s’élève pour rejoindre son lieu qui est le haut. Par là le concept de matière se trouve chargé de cette négativité dont tout l’effort du matérialisme sera de le débarrasser. La matière n’est reçue par la philosophie que comme principe négatif, anti-principe, instrument de séparation. Matériel pour Aristote ce qui est coupé, exclu, banni de soi-même. Mais comment la nature tout entière serait-elle mouvement, c’est-à-dire aspiration à l’immobilité, si elle n’était mue, attirée par l’achevé, le parfait dont elle a le désir ? Toute la nature, pour Aristote, est ainsi désir de Dieu — le désir, c’est dans la nature l’aspiration à la pensée —, d’un Esprit pur, seule réalité achevée, et qui de proche en proche, sous forme d’attraction, communique au monde son mouvement. D’où la hiérarchie aristotélicienne des êtres naturels, selon qu’ils se rapprochent ou s’éloignent de la Perfection immobile. Au plus près ontologiquement de la cause motrice, seule à mouvoir tout en restant immobile, sont les corps célestes, ces dieux subalternes dont les révolutions cycliques imitent le mieux dans le temps l’éternel. Leur mouvement en effet a pour conséquence de s’abolir, de se nier lui-même. Plus bas, au niveau du monde sublunaire, le cycle des vivants qui sont sujets à la mort mais dont la génération offre encore une imitation de l’éternité, car les individus ne passent que pour que l’espèce demeure. Ainsi, comme le dit un commentateur d’Aristote, la succession des générations, la réitération du cycle biologique, imite, sur le mode de la discontinuité, la révolution continue des sphères célestes, qui est l’approximation la plus parfaite de l’Acte éternel… Enfin, au niveau le plus inférieur, celui des corps bruts, l’individualité disparaît, mais dans la transmutation réciproque des éléments (feu, air, eau, terre) à travers laquelle se maintient la même proportion dans l’univers et s’équilibrent ses forces, se reconnaît encore, quoique de la manière la plus pauvre, la plus dégradée, cette tendance, ce désir, cette animation par quoi la nature tout entière se soulève vers la Pure Forme, le νους (NdE : nous = esprit) inaltérable, cette nature dont le mouvement, dont tous les mouvements ont pour cause l’immobile perfection divine.

De la sorte, le dualisme de la relation forme-matière permet à l’explication d’Aristote de préserver la continuité des êtres naturels et de relier leur diversité dans l’unité d’une structure hégémonique. Et s’il est vrai qu’au fur et à mesure que l’on descend dans l’échelle des êtres, l’imitation matérielle de la forme pure se dégrade et s’éloigne de son modèle, la philosophie peut assurer à l’homme de remonter cette pente qu’est la matérialité, puisque le terme de l’exercice philosophique est la contemplation parfaite où l’âme s’assimile au divin en le contemplant. Mais cette contemplation requiert pour celui qui aura chance d’y accéder une vie exempte de contraintes, de soucis, d’accaparement naturel. Seule une cité ménagera donc au philosophe le loisir dont il a besoin, la compagnie d’hommes libres sans quoi on ne peut que retomber à l’animalité, hommes qui ne peuvent eux-mêmes être libres que si des esclaves les débarrassent des corvées élémentaires. Et c’est pourquoi l’ordre ontologique se retrouve et se symbolise dans l’ordre politique, où le philosophe tient le rôle de cause finale, et l’esclave, le rôle ingrat mais nécessaire de cause matérielle.

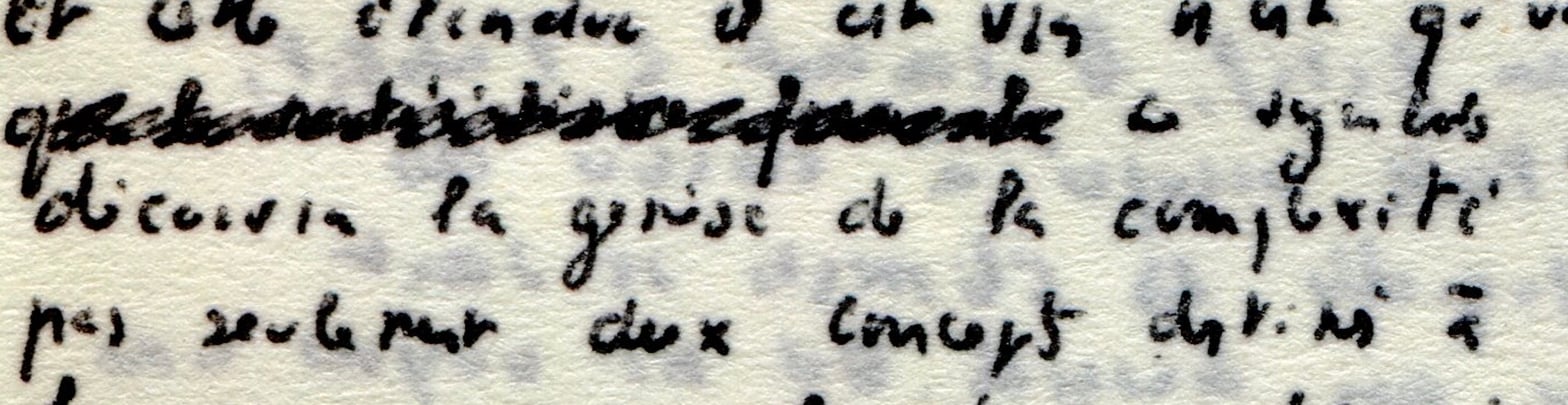

Pour comprendre le matérialisme, qui se donne toujours dans l’histoire comme une entreprise de libération, il était donc indispensable de saisir à son origine l’idéologie qu’il s’est proposé de combattre, il fallait étudier la place inférieure, subalterne que la philosophie fait occuper à la matière pour comprendre pourquoi le matérialisme s’est toujours donné pour une philosophie qui refuse d’en être une, pour une anti-philosophie au regard de laquelle la philosophie tout entière n’apparaît que comme la justification de la division et de la domination. Mais, et c’est là non pas son équivoque mais sa riche ambiguïté, en s’efforçant de briser ces divisions artificielles et contraignantes que la philosophie légitimerait sous toutes ses formes, ontologique, politique, etc, le matérialisme reprendrait pour soi ce vœu de totalité et d’unité qui constitue la raison, et il ne supprimerait la philosophie que pour la réaliser. Car au travers même de ses aliénations, de ses erreurs, la philosophie était déjà en quête d’une unité. C’est un pseudo-marxisme que de s’imaginer que dans la pensée tout est faux, sauf sa phase finale. Dire par exemple que la religion ne veut à la lettre rien dire, Merleau-Ponty rappelait que ce n’est pas là du Marx mais du Voltaire. Marx écrit : « La religion est la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification. C’est la réalisation fantastique de l’essence humaine, parce que l’essence humaine n’a pas de réalité véritable ». Après avoir rappelé ce passage, Merleau-Ponty écrivait : « Il ne s’agit donc pas pour Marx de refuser toute signification humaine à la religion, mais de la traiter comme l’expression symbolique du drame social. Il ne s’agit pas de remplacer la religion d’église par la religion de laboratoire et de mettre à la place du Saint Sacrement un cylindre enregistreur, mais de comprendre que la religion était l’effort de l’homme, mais fantastique, pour rejoindre les autres hommes dans un autre monde afin de remplacer ce phantasme de communication par une communication effective dans ce monde-ci. Et ce qui est vrai de la religion, l’est également de la philosophie. Le marxisme ne doit pas donner moins que la philosophie, comme certains s’y emploient — mais plus, c’est-à-dire la philosophie ramenée à ses sources et à sa vérité qui sont, nous l’avons vu chez Aristote, les relations concrètes des hommes entre eux et avec la nature. La philosophie, marxistement, ne pourra disparaître comme système séparé qu’en passant dans ses relations. De même que l’esclave chez Hegel arrache de son unique négation toute la positivité du soi humain, de même c’est de la matière, ce résidu philosophique d’intelligibilité, cette sorte de concession de l’être au néant — ainsi dans le néoplatonisme les degrés de l’être, au fur et à mesure qu’ils s’éloignent de l’unité où l’un se concentre, se dispersent et se diluent jusqu’à la matière qui n’est plus qu’extériorité — ainsi chez Leibniz l’inertie matérielle est le signe d’imperfection de toute créature, l’élément propre de toute passivité, et cette étendue, il est vrai, n’est qu’une apparence, due à la limitation de notre esprit — c’est de cette matière, de ce symbole philosophique de pauvreté, de dénuement absolu que le matérialisme (découvrit) la genèse de la complexité et de la richesse de la réalité. Maîtrise et esclavage ne composent donc pas seulement deux concepts destinés à éclaircir l’histoire des relations humaines, ce sont aussi, car l’activité humaine est une, les deux catégories essentielles de l’épistémologie. Comme il y a une pensée de maître, il y a une pensée d’esclave. Et comme il y a une science de maître, dont l’idéal est de contemplation, il y a une science d’esclave, dont le texte unique est le travail. Le maître est cet homme qui n’a plus à œuvrer pour satisfaire ses désirs, l’esclave y pourvoit à sa place. Tandis que l’esclave est sans essence, n’a pas de soi, puisque tout son être est d’être pour, le maître peut s’absorber pleinement dans l’unique jouissance de soi. C’est, dit Hegel, la conscience indépendante pour laquelle l’être pour soi est essence. Cela veut dire que le maître, dispensé d’éprouver la résistance, l’adversité, l’extériorité des choses confond la réalité avec la pensée qu’il en a, fait rentrer dans la pensée tout l’en-soi, dans une pensée dont la forme se nourrit des contenus qui la remplissent, contenus forcément sensibles, au point de l’absorber, de le faire évanouir tout entier en elle. Dans la pure idée platonicienne, rien de sensible ne vient se mêler et contaminer l’excellence de la notion. Si l’essence du lit est éternelle, incorruptible, ingénérable, et si tout ce que je vois, je touche de ce lit est changeant et altérable, c’est qu’à la limite le lit, le lit réel, le lit sur lequel on dort n’est plus essentiel à l’essence du lit. C’est pourquoi Sartre traite l’idéalisme de philosophie de la digestion. Tout idéalisme se présente d’abord comme une philosophie de la forme, tout matérialisme, comme Marx l’a rappelé, comme une philosophie qui restitue sa primauté au contenu. Rappelons-nous le texte de la Sainte Famille, déjà une fois cité : « Quand, à partir des pommes, des poires, des fraises, des amandes réelles, je forme la représentation générale : fruit, quand je vais plus loin et que je me figure que ma représentation abstraite : le fruit, obtenue à partir des fruits réels, est une essence qui existe en dehors de moi, est même l’essence véritable de la pomme, de la poire, de l’amande, je dis donc que l’essentiel de la poire, de la pomme, ce n’est pas d’être poire ou pomme. L’essentiel de ces choses n’est pas leur être réel, tombant sous les sens, mais l’essence que j’ai abstraite d’elles et que je leur ai substituée, l’essence de ma représentation : le fruit. Mon entendement fini, soutenu par les sens, distingue sans doute une pomme d’une poire et une poire d’une amande, mais ma raison spéculative déclare que cette distinction sensible est inessentielle et indifférente. Elle voit dans la pomme la même chose que la poire et dans la poire la même chose que l’amande, à savoir le fruit. » « Voilà, dit Marx s’adressant aux philosophes, ce qui vous plaît dans la spéculation, c’est que vous y retrouvez tous les fruits réels, mais comme fruits qui ont une portée mystique supérieure, qui sont des végétations de l’éther de votre cerveau et non du sol et du terroir matériels, qui sont des incarnations du fruit, du sujet absolu. »

Fin de la page 3, et un doute sur le mot en gras (découvrit), à vérifier ici :